Aktuelles

DownStrike: IT-Chaos hat Luftverkehr durcheinandergewirbelt – auch heute noch Störungen

, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise

Tausende Flüge fielen aufgrund der Softwarepanne von CrowdStrike aus – von den USA bis Australien. In Deutschland stellte der Hauptstadtflughafen BER den Betrieb weitgehend ein. Der Überblick...

Wehrhafter, resilienter, nachhaltiger: Ein Jahr Nationale Sicherheitsstrategie

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Nationale Sicherheitsstrategie ist für uns in Deutschland ein Quantensprung. Sie spiegelt ein neues Verständnis in unserem Land wider, wie wir über Sicherheit denken. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führt uns drastisch vor Augen, dass unsere Sicherheit verletzlich ist. Wir müssen viel stärker als bisher für sie einstehen. Diese Erkenntnis war für die Arbeit an der Nationalen Sicherheitsstrategie prägend und sie bestimmt unser Verständnis von Sicherheit weiterhin. Die Strategie hat uns nach innen und außen ein Navigationssystem gegeben und uns handlungsfähiger gemacht.

Sicherheitspolitik in der Zeitenwende

Gegenüber unseren Partnern in Europa und in der Welt erklärt die Nationale Sicherheitsstrategie das „Zeitenwende-Deutschland“: Ein Deutschland, das ein Sondervermögen auf den Weg gebracht hat, um die Bundeswehr als starken Bestandteil der NATO zu stärken, damit wir uns gegen Krieg und Gewalt schützen können. Ein Deutschland, das seine Rolle in Zeiten globaler Machtverschiebungen und systemischer Rivalität kennt und starke Antworten auf Bedrohungen für unsere Demokratie und freiheitliche Grundordnung gibt. Ein Deutschland, das auch begriffen hat, dass Sicherheit mehr ist als Militär und Diplomatie.

Die in der Strategie angelegte Politik der Integrierten Sicherheit bedeutet z.B. auch Rohstoffsicherheit, Sicherheit von Lieferketten, Cybersicherheit, Sicherheit vor Desinformation und die Sicherheit von kritischer Infrastruktur. Durch die Anerkennung der Klimakrise als größte Sicherheitsgefahr dieses Jahrhunderts hilft uns die Nationale Sicherheitsstrategie zudem dabei, Prioritäten im Blick zu behalten, die über das tägliche, akute Krisenmanagement hinausgehen. All diese Fragen betreffen unsere Sicherheit – und wir werden sie nur gemeinsam mit unseren Verbündeten beantworten können.

Gesamtgesellschaftlicher Bewusstseinswandel

Der Mehrwert der Nationalen Sicherheitsstrategie nach innen besteht in einer zweifachen Selbstvergewisserung: Erstens, ein gesamtgesellschaftlicher Bewusstseinswandel in Bezug auf unsere Sicherheitslage. Zweitens, das Einverständnis, vor diesem Hintergrund gemeinsam und integriert vorzugehen. Integrierte Sicherheit bedeutet dabei auch, dass jeder zur Verbesserung der Sicherheit unseres Landes beitragen kann. Dank dieses neuen Verständnisses von Sicherheit haben wir im letzten Jahr in alle Dimensionen unserer Sicherheit investiert. In unsere Wehrhaftigkeit, also den Schutz vor Krieg und Gewalt, in unsere Resilienz, also die Widerstandskraft unserer Gesellschaft gegen Angriffe auf unsere Freiheit und unsere Demokratie und in Nachhaltigkeit, in den Schutz unserer Lebensgrundlagen.

Die Nationale Sicherheitsstrategie bringt Schlussfolgerungen, Werte, Ziele und Interessen zu Papier, auf deren Grundlage wir gemeinsam Lösungen finden können.

Humanitäre Katastrophe in Gaza – Deutschland hilft

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Schon seit Wochen passieren zu wenig Hilfsgüter die Grenze nach Gaza, insbesondere im Norden des Küstenstreifens bleibt die humanitäre Lage katastrophal. Nach dem Beschuss des Grenzübergangs Kerem Schalom durch die Hamas und dem Einsatz der israelischen Armee in Rafah hat sich auch die Versorgungslage im Süden verschlechtert.

Nach dem brutalen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober leidet auch die Zivilbevölkerung in Gaza unter den Folgen des Terrors der Hamas. Die Basisversorgung für die Zivilbevölkerung ist zusammengebrochen und es fehlt dort hunderttausenden Menschen, unter ihnen vielen Kindern, am Allernötigsten, v.a. Lebensmittel, Wasser und medizinischer Versorgung. Deshalb ist es wichtig, dass humanitäre Hilfe schnell und ungehindert an die Zivilbevölkerung in Gaza verteilt werden kann. Auch darum ging es bei den acht Reisen von Außenministerin Baerbock in die Region seit dem 7. Oktober 2023. Deutschland hat seine humanitäre Hilfe für die Menschen in den Palästinensischen Gebieten immer wieder aufgestockt.

So sagte die Außenministerin am 25. Juni in Jerusalem:

Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe in Gaza um weitere 19 Millionen Euro auf. Unter Lebensgefahr bringen UNRWA und das Welternährungsprogramm damit Mehl und Reis zu hungernden Familien. Denn für die Kinder in Gaza ist jede noch so kleine Mahlzeit überlebenswichtig. Und jede Kiste medizinisches Material der Weltgesundheitsorganisation wird helfen, in zerstörten Krankenhäusern wie dem Nasser Medical Complex wieder ein Minimum an medizinischer Versorgung zu ermöglichen.

Mit deutscher Unterstützung können die Weltgesundheitsorganisation sowie das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, Care International und Oxfam die Gesundheitsversorgung in Gaza verbessern – etwa durch mobile Kliniken in Notunterkünften und den Einsatz von Anlagen zur Wasseraufbereitung. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR erhält weitere Mittel, um Verletzte aus Gaza in Ägypten zu versorgen.

Insgesamt steigt die Gesamthilfe für die Palästinensischen Gebiete auf ca. 313 Millionen Euro, davon ca. 240 Millionen Euro neue Mittel seit dem 7. Oktober 2023.

Hilfe auf allen Wegen

Von Mitte März bis Ende Mai beteiligte sich Deutschland auch an Luftabwürfen für die notleidende Bevölkerung in Gaza. Insgesamt wurden über 315 Tonnen Hilfsgüter abgesetzt.

Gleichzeitig arbeiten wir weiter daran, dass auch über den Landweg mehr Hilfe nach Gaza kommt. Für eine ausreichende Versorgung der Menschen in Gaza braucht es dringend die Öffnung weiterer Grenzübergänge durch die israelische Regierung, um mehr Hilfslieferungen mit LKW auf dem Landweg zu ermöglichen.

Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Hygieneartikel

Das Auswärtige Amt arbeitet mit den Vereinten Nationen und erfahrenen internationalen Hilfsorganisationen zusammen, um die dringend benötigte Hilfe zu den Menschen in Gaza zu bringen. Unsere Partner vor Ort sind unter anderem das Welternährungsprogramm, das Kinderhilfswerk UNICEF und das Deutsche Rote Kreuz.

Mit der von Deutschland zur Verfügung gestellten humanitären Hilfe können die Organisationen Grundnahrungsmittel, medizinische Versorgung und Hygieneprodukte nach Gaza bringen. Verteilt werden zum Beispiel Hirse, Reis, Kichererbsen und Öl, aber auch medizinische Produkte wie Verbandsmaterial und Spritzen.

Deutschland kooperiert eng mit Partnern in der Region: Wir liefern Hilfsgüter nach Ägypten und Jordanien, damit diese von dort weiter nach Gaza transportiert werden können. So wurden zum Beispiel im Februar lebenswichtige Medikamente nach Jordanien geliefert, die dann in Jordanischen Feldlazaretten in Gaza zum Einsatz kommen.

Sondergesandte für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten koordiniert den deutschen Beitrag

Zur Koordinierung des deutschen Beitrags hat Außenministerin Baerbock hat die erfahrene Karrierediplomatin Deike Potzel als Sondergesandte für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten ernannt. Damit fungiert sie u.a. als Counterpart der US-Sondergesandten Lise Grande und ist zentrale deutsche Ansprechpartnerin für die Akteure in der Region. Das Engagement der Sondergesandten bettet sich ein in die internationalen Bemühungen, die humanitäre Notlage abzumildern, unter der die Zivilbevölkerung Gazas in Folge der Terrorangriffe der Hamas leidet.

Die Sondergesandte ist im Rahmen von humanitärer Pendeldiplomatie in der Region Ansprechpartnerin für UN-Organisationen (OCHA, UNRWA, WFP, UNICEF), das IKRK sowie internationale und regionale Partner. Zudem hält sie engen Kontakt zu den Verantwortlichen für humanitäre Hilfe in der Region sowie den Hauptstädten unserer Partner. Ihre Arbeit baut auf dem langjährigen deutschen humanitären Engagement und Bemühungen für Frieden und Stabilität in der Region auf.

Das UN-Hilfswerk UNRWA

Die Arbeit des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge UNRWA ist für die Grundversorgung der palästinensischen Bevölkerung lebenswichtig. Ende Januar 2024 sind schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter der Organisation erhoben worden. Eine von der UN eingesetzte Kommission um die ehemalige französische Außenministerin Catherine Colonna hat im April 2024 einen Untersuchungsbericht vorgestellt. Der Bericht hält fest: UNRWA leistet wichtige Arbeit in Gaza, es besteht allerdings Verbesserungsbedarf bei seinen Strukturen. Dafür werden 50 konkrete Empfehlungen ausgesprochen. UNRWA hat sich verpflichtet, diese Empfehlungen umzusetzen. Daraufhin hat die Bundesregierung entschieden, die Zusammenarbeit mit der Organisation in Gaza wieder aufzunehmen.

Speech of Foreign Minister Baerbock at the Herzliya-Conference 2024

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Speech of Foreign Minister Baerbock at the Herzliya-Conference 2024 „On the Path of Strategic Surprises” on 24. June 2024

Excellencies,

ladies and gentlemen,

Some images, some words don’t leave you.

And maybe they never will.

Like the words I heard from Yoni, whose wife Doron and two daughters Raz and Aviv were cruelly taken by Hamas on 7 October.

For endless days and nights, Yoni feared for their lives. When the three were released on 25 November, it was a moment of immense joy – in a time of enduring pain. One hundred and twenty hostages are still being held in Gaza.

“I am just glad that my wife’s grandmother did not live to see this.”

That’s what Yoni said, referring to Safta Tirtza, who was born in Munich and who survived the Shoah.

Yoni’s words have stayed with me since.

The images of 7 October have stayed with me since. As a human, a parent.

But also as the Foreign Minister of a country that was responsible for the worst crime in history: the Shoah, the state-planned murder of six million Jews – with the aim of extinguishing Judaism in Europe.

The Nazis hunted down Jews, dragged them out of their homes and murdered them systematically and in cold blood.

The hope of Israel’s founders was that Israel would be the place where Jews would never have to experience this again, where they would be safe.

On 7 October, this assurance was shaken to its core, not only for Jews in Israel, but for people of the Jewish faith worldwide.

It was important to me to come to Israel directly after 7 October – in order to understand this trauma. To meet with relatives of the hostages, like Yoni. To sit in the situation room in Netivot, forcing myself to watch the horrific video of the 7 October atrocities. To see, to understand.

And to make sure that in everything we do, we help to prevent Hamas’ cynical terrorist playbook from succeeding.

I’ve been to this region ten times in nine months, and with every visit, my concerns have been growing that we are slip-sliding towards a dead end… all together. This is why I am thankful for your invitation to this conference. Because I believe we can only prevent this all together.

The security of the State of Israel is paramount for my country. It is part of our raison d’état, as Chancellor Angela Merkel put it when she addressed the Knesset in 2008. You have heard that many times from German politicians.

But what does this mean – today, in this time of anguish? It means standing up for Israel’s security when it is under attack. A 7 October must never happen again.

It means saying very clearly that Israel has the right to defend itself, like any other country in the world. Hamas wanted to destroy Israel’s security, but also Israel’s legitimacy.

Hamas started this war. And it must end this horror. Hamas must release all of the hostages – some of whom are German citizens. Hamas must cease its attacks on Israel. It’s Hamas who has sought to spark a regional escalation with the help of its international backers.

Standing up for Israel’s security means reiterating this message again and again, particularly when talking to those who are cynically seeking to move the focus away from the atrocities of 7 October.

This also means that Israel has the right to defend itself against Hizbollah’s relentless attacks in the north. It’s Hizbollah who started this violence on 8 October, forcing tens of thousands of Israelis from their homes.

No country in the world should have to accept that. All Israeli citizens – from Rosh Hanikra to Metula – have a right to feel safe in their homes.

UN Security Council Resolution 1701 must be implemented, full stop. This requires Hizbollah to completely and verifiably withdraw from the Blue Line.

We are extremely concerned about the increase in violence at the northern border. I will pay a visit to Beirut tomorrow for this reason – where many also do not want another war.

Together with our partners, we are working hard on finding solutions that can prevent more suffering. The risk of an unintended escalation and of all-out war is growing by the day.

The utmost prudence is therefore required.

But, ladies and gentlemen, standing up for Israel’s security – today – means more than standing up for its immediate security, its right to self-defence.

It means making sure that Hamas’ strategy, its playbook, does not succeed. It means helping build a future in which Israelis know that their security is not something temporary and fragile, but that this security is lasting. That they can rely on it.

When I say that the security of the State of Israel is paramount for my country, it is this lasting security for all Israelis that we strive for, that guides our thinking and informs our actions.

A future in which children from Sderot and Kiryat Shmona can return to their homes, their schools.

A future in which Israelis won’t have to fear rocket attacks from Gaza – again and again.

A future in which Israel can prosper because it is at peace with its regional neighbours.

A future in which the ruthless threat that Iran poses to Israel’s legitimacy is deterred, with the help of Israel’s international partners.

No one believes that this can happen overnight or will be easy to accomplish. Lasting security might sound like a faraway vision today. But that should not deter us. If we were to throw up our hands in resignation – that would mean hell.

What I want to do here today, after all of the talks I’ve held in the past weeks and months, is to share my thoughts on what elements I believe are crucial to pave a way forward – for Israel’s regional, its political security – and how we can counter the efforts to delegitimise it.

In my view, four elements are crucial.

The first and most important one, from which all others derive, is that lasting security for all Israelis will only be possible if there is lasting security for Palestinians.

And, at the same time, lasting security for Palestinians will only be possible if there is lasting security for Israelis. One is not possible without the other.

Pursuing the vision of two states, living side by side, in peace and prosperity, remains the best path towards this lasting security.

That is not a popular opinion with everyone here in Israel, maybe even less so today than before 7 October, I am aware of that.

And who am I to tell you what’s best?

But as a firm friend of Israel, how could I not share my concerns and ask: What is the alternative to a future in which all people in this region can live without the fear of constantly recurring violence? To a vision that can ensure Israel’s future as a Jewish and democratic state?

What’s crucial now, to build lasting security, is to find ways to stop the violence in Gaza, to end the fighting permanently.

This has been the focus of all of my talks here in Israel, as well as with our US, European and Arab partners.

Hamas has been cynically using civilians as human shields. Yet we equally know that, also when it comes to self-defence, the restrictions imposed by international humanitarian law such as distinction, precaution and proportionality must be respected.

That’s why we must address the catastrophic humanitarian situation in Gaza. According to UNICEF, at least 17,000 children are now orphaned or separated from their parents.

And as much as it was crucial for me to watch the video of the atrocities of 7 October, it was and is crucial to me to see the pain behind these images from Gaza.

How often, after my conversations with Yoni, did I ask myself: What would I do if 7 October happened to my daughters?

And how often, in the last few months, did I ask myself: What would I do if my children were without me and my husband in Gaza today?

These images from Gaza are travelling the globe, sparking strong emotions – in the Arab world, but also in the US, in Europe, in my country, everywhere. Disbelief. Sadness. But also anger.

And as a friend of Israel, I want to be frank. This anger is not helping Israel to meet its security needs – to the contrary. It only serves Hamas’ cynical drive to provoke further escalation.

That’s why we have emphasised from the outset that Israel must exercise its right to self-defence within the framework of international humanitarian law.

This is what distinguishes democracies from terrorists – that Israel’s military operation targets Hamas and not the civilian population.

We have also pushed hard for humanitarian assistance to reach the people in Gaza.

Because we don’t want Hamas’ strategy to succeed. And we don’t want Israel to lose itself in this war. What it is and what it stands for.

Or, as the mother of one of the Israeli hostages said to me: “It does not bring my child back if a Palestinian mother loses her child in Gaza.”

Humanity is indivisible.

That’s why, in all international forums, I have refused to only speak about the suffering of the people on one side. I strongly believe that it makes us all safer if we see the suffering of the other. If we take the needs of the other into account.

It is this humanity that makes democracies stronger and safer.

And that is my second point. Israel’s greatest strength and its best protection is its humanity, its commitment to democratic values, to international law and human rights.

Looking back at the past nine months, what has struck me is the incredible resilience and humanity of the people of Israel.

After 7 October, people from all backgrounds – Jewish, Muslim, Christian, others – rushed in to help, opening their homes, providing support. It shows how incredibly strong the Israeli nation is when it stands together.

Israel’s democracy is diverse and vibrant. Israel’s strong democratic values form the backbone of this nation.

I have to admit – it is particularly in this knowledge of Israel’s democratic strength that I find certain reports so disturbing. The allegations of mistreatment of detainees from Gaza, not only at the Sde Teiman site. Reports of how extremist settlers in the West Bank are brutally driving Palestinians from their homes, far too often without being duly prosecuted. And, very recently, reports of how certain members of the Israeli cabinet are pushing for the financial destruction of the Palestinian Authority and measures which further entrench the occupation of the West Bank.

These reports are so disturbing because they do not reflect what I believe unites us, as strong democracies.

The knowledge that we are strongest when we uphold human rights, international law, when we rally around these values, united, at the heart of the international community.

That, I believe, is key, and it brings me to my third point: lasting security will only be possible together with partners.

Because isolation is the enemy of security.

I see and I share the frustration at the fact that many in the world refuse to condemn Hamas for its atrocities. We have spoken out on this, relentlessly, particularly at the United Nations.

But we have also seen in the past weeks that partnership is and remains indispensable.

We saw how Israel’s regional neighbours helped to avert Iran’s aggressive drone and missile attack on 13 April. This was a glimpse at what might be possible in the region in security cooperation one day.

We see how international partners, through the UN mission UNIFIL and other instruments, are seeking to prevent further escalation at the border with Lebanon.

We also see how the international community, and Israel’s Arab partners in particular, have rallied around the desire to help end the war in Gaza, by putting proposals on the table.

The plan that President Biden presented, based on Israeli proposals, and that was endorsed by the UN Security Council – by partners from the Arab world, from Europe, the Americas, Asia and Africa – is a clear path towards that goal.

Towards a ceasefire, the release of the hostages. Towards lasting security for both Israelis and Palestinians. And like many other participants who have spoken at this conference today, we urge Hamas to accept this plan. And we count on Israel to stand by its commitments.

I am aware that not everyone in Israel approves of President Biden’s outline. Some call for continuing Israeli control of Gaza, for a war that goes on indefinitely.

I want to ask in all sincerity:

How would an endless war help the security of the families who want to return to their homes in Sderot, in Kiryat Shmona?

How would it end the suffering of the relatives of the hostages?

And how would more suffering in Gaza bring more security to Israel?

Israel has achieved real success in its effort to destroy Hamas’ military capabilities.

And, crucially, Hamas is now facing a situation that it always wanted to prevent: Israel’s Arab neighbours have come together to contemplate a better future for the region, ways to create security for Israel and Palestinians. This is what we should build on.

And that means, and this is my fourth point, that we need to take a realistic look at the shape of a future Gaza.

A Gaza where Palestinian women, men and children can live in dignity, without fear – and, crucially, a Gaza from which Hamas no longer poses a threat to the existence of the State of Israel.

We have spent the last weeks engaging with our international partners on how to move towards that future.

Most urgently:

How do we end Sinwar’s and Deif’s reign of terror in Gaza?

What kind of governance would come after that?

How do we finance economic reconstruction? How do we ensure these efforts are not exploited to build new terrorist structures?

Eventually, it’s clear that Palestinians must assume security responsibility for all of Gaza. But until that is the case, Israel needs to be certain that its security needs are being met.

With our Arab, US and European partners, we have been considering this issue, asking how an international presence could project security in the interim.

What does Israel need, and what do the Palestinians need? And – as international partners – what should our respective responsibilities be? What would each of us be willing to contribute?

As a country that was able to grow its democracy after World War Two through the help of its partners, we know how important a broad and long-lasting international commitment, especially a security commitment, is in such efforts. Just as our partners were there for us then, we want to be there for them today.

We are grateful that our Arab partners are driving this conversation.

They have been explicit: without a roadmap towards a Palestinian state and without assurances that this will be the last war in Gaza, they will not start investing in Gaza’s reconstruction.

This important message deserves to be heard, including in Israel. We have to consider their vision together with what we Europeans, Americans and others are willing to offer.

And it’s clear, I tell all sides, that women need a place at the table in any peace negotiations. We see it around the world: peace treaties don’t last if women – half of any society – are not included.

If we want the PA to eventually assume a role as the legitimate governing authority in Gaza, it has to actually be in a position to do so.

With civil servants who are capable of providing public services, with a private sector that can help to meet the enormous humanitarian needs and, crucially, with police and security forces that are properly trained to ensure safety and public order.

For that to happen, the PA needs to reform. But the PA also needs adequate resources to take on this enormous task. It’s therefore counterproductive to withhold the funds the PA is entitled to.

When the salaries of teachers and doctors are no longer fully paid, this has dire consequences.

In the current situation, it’s dangerous and self-defeating to destroy and destabilise established PA structures.

I say this with a particular view to the West Bank, where the illegal expansion of settlement projects is doing exactly that.

To build lasting security and stability, Israel needs capable partners it can rely on.

A reformed PA should be such a partner.

Israel’s regional neighbours should be such a partner.

We are such a partner.

A partner who also knows that the path towards lasting security will be very difficult.

But – coming back to the beginning of my speech – throwing up our hands in resignation is not an option, because that won’t end the pain of the hostages’ families, and it won’t end the suffering of the innocent children in Gaza.

Hamas’ cynical strategy must not succeed.

So that together, we can work towards a better future.

A future in which security is not fragile, but lasting – because it is built on the solid foundations of humanity, international partnership and the premise that no one is safe unless their neighbours are safe.

Because your lasting security is paramount for us.

Diplomatischer Dauereinsatz: Außenministerin Baerbock reist erneut nach Israel, in die Palästinensischen Gebiete und nach Libanon

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Nach ihrer Ankunft am Montagabend wird die Außenministerin auf Einladung der Organisatoren der Herzliya-Sicherheitskonferenz in Tel Aviv eine Rede halten. Im Zentrum ihrer Rede wird die Frage stehen, was es konkret bedeutet, für die unmittelbare aber auch langfristige Sicherheit Israels einzutreten, und Gedanken zu den Elementen darlegen, die entscheidend sind, um einen Weg aus dem Konflikt und nach vorn zu ebnen.

Die Herzliya-Konferenz ist eine hochrangige Veranstaltung mit Teilnehmenden aus Politik und Wissenschaft und existiert seit über 20 Jahren. Sie ist ein wichtiges Dialogforum, um mit der ganzen Bandbreite der israelischen Gesellschaft in Austausch zu kommen.

Pendeldiplomatie: Gespräche in Ramallah und Jerusalem

Am Dienstag sind zunächst Gespräche in Ramallah mit dem neuen Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammed Mustafa, geplant. Vor ihm liegt keine einfache Aufgabe – denn die PA braucht dringend Reformen. Und zugleich ist die wirtschaftliche Lage desolat. Auch hat die Gewalt israelischer Siedler zugenommen, und die israelische Regierung hält seit Mai der PA zustehende Steuer- und Zolleinkünfte komplett zurück. Dabei erbringt die PA im Westjordanland unverzichtbare öffentliche Dienstleistungen, also Schulbildung, Krankenhäuser, Infrastruktur und in Teilen auch Sicherheit. Ein drohender finanzieller Kollaps der PA würde die schon jetzt zerbrechliche Sicherheitslage im Westjordanland weiter in Gefahr bringen.

Am Dienstag sind zunächst Gespräche in Ramallah mit dem neuen Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammed Mustafa, geplant. Vor ihm liegt keine einfache Aufgabe – denn die PA braucht dringend Reformen. Und zugleich ist die wirtschaftliche Lage desolat. Auch hat die Gewalt israelischer Siedler zugenommen, und die israelische Regierung hält seit Mai der PA zustehende Steuer- und Zolleinkünfte komplett zurück. Dabei erbringt die PA im Westjordanland unverzichtbare öffentliche Dienstleistungen, also Schulbildung, Krankenhäuser, Infrastruktur und in Teilen auch Sicherheit. Ein drohender finanzieller Kollaps der PA würde die schon jetzt zerbrechliche Sicherheitslage im Westjordanland weiter in Gefahr bringen.

In Jerusalem ist ein Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz vorgesehen, bei dem es vor allem um die katastrophale humanitäre Lage in Gaza sowie die Bemühungen um die Freilassung der verbliebenen Geiseln gehen wird. Der Plan, den Präsident Biden auf der Grundlage israelischer Vorschläge vorstellte und der vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde – und der von Partnern aus der arabischen Welt, aus Europa, Amerika, Asien und Afrika unterstützt wird – ist ein Weg hin zu einem dauerhaften Waffenstillstand. Deutschland fordert die Hamas dringend auf, diesen Plan zu akzeptieren.

In Jerusalem ist ein Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz vorgesehen, bei dem es vor allem um die katastrophale humanitäre Lage in Gaza sowie die Bemühungen um die Freilassung der verbliebenen Geiseln gehen wird. Der Plan, den Präsident Biden auf der Grundlage israelischer Vorschläge vorstellte und der vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde – und der von Partnern aus der arabischen Welt, aus Europa, Amerika, Asien und Afrika unterstützt wird – ist ein Weg hin zu einem dauerhaften Waffenstillstand. Deutschland fordert die Hamas dringend auf, diesen Plan zu akzeptieren.

Noch immer hält die Hamas über 100 israelische Frauen, Männer und Kinder in ihren Tunneln in Geiselhaft – seit mehr als acht Monaten. Sie müssen endlich freikommen. Außenministerin Baerbock wird auf dieser Reise erneut mit Angehörigen der Entführten zusammentreffen.

Gefährliche Lage an der Grenze: Gespräche in Libanon

Am Dienstagnachmittag wird die Außenministerin in der libanesischen Hauptstadt Beirut unter anderem mit Ministerpräsident Nadschib Mikati sprechen. Es wird um die angespannte und gefährliche Lage an der Grenze zwischen Israel und Libanon gehen. Mit ihren Drohnen und Raketen destabilisiert die Hisbollah eine ganze Region. Zahlreiche Gebiete im Süden des Libanon, auch Landwirtschaftsflächen, sind verwüstet. Zehntausende Menschen wurden durch die Kampfhandlungen vertrieben. Sie können auf beiden Seiten der Grenze seit Oktober nicht in ihre Häuser zurück. Libanon befindet sich angesichts einer desaströsen wirtschaftlichen Lage und der anhaltenden politischen Blockade in einer tiefen Krise. Eine militärische Eskalation hätte katastrophale Folgen für das Land und die Region.

Um aus diesen Schwelbränden keinen Flächenbrand werden zu lassen, ist es unerlässlich, Gesprächskanäle offen zu halten und den Dialog zu suchen. Die UN-Resolution 1701 zeigt den Weg zu einer Lösung auf. Sie muss durch alle Seiten umgesetzt werden. Dazu gehört der Rückzug der Hisbollah aus dem Grenzgebiet, die Demarkierung der Grenze und eine umfassende Friedenslösung. Die Bundesregierung setzt sich vor allem auch durch unsere Beteiligung an der UN-Mission UNIFIL ein.

»Mein Schiff 7" in Kiel getauft: Pack das Methanol in den Tank – irgendwann

, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise

Im Kieler Hafen feiert TUI Cruises die Taufe seines jüngsten Flottenzugangs. Die Reederei will die »Mein Schiff 7« klimaneutral mit Methanol betreiben – doch noch mangelt es an Treibstoff und Maschinenteilen...

Taufe der »Mein Schiff 7" in Kiel: Pack das Methanol in den Tank – irgendwann

, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise

Im Kieler Hafen feiert TUI Cruises die Taufe seines jüngsten Flottenzugangs. Die Reederei will die »Mein Schiff 7« klimaneutral mit Methanol betreiben – doch noch mangelt es an Treibstoff und Maschinenteilen...

Griechenland: Touristen sterben bei Wanderausflügen in extremer Hitze

, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise

So heiß war es im Juni noch nie. Doch die Hitzewelle hält Touristen nicht davon ab, schlecht ausgerüstet wandern oder spazieren zu gehen. Diese Unvorsichtigkeit hat einige das Leben gekostet...

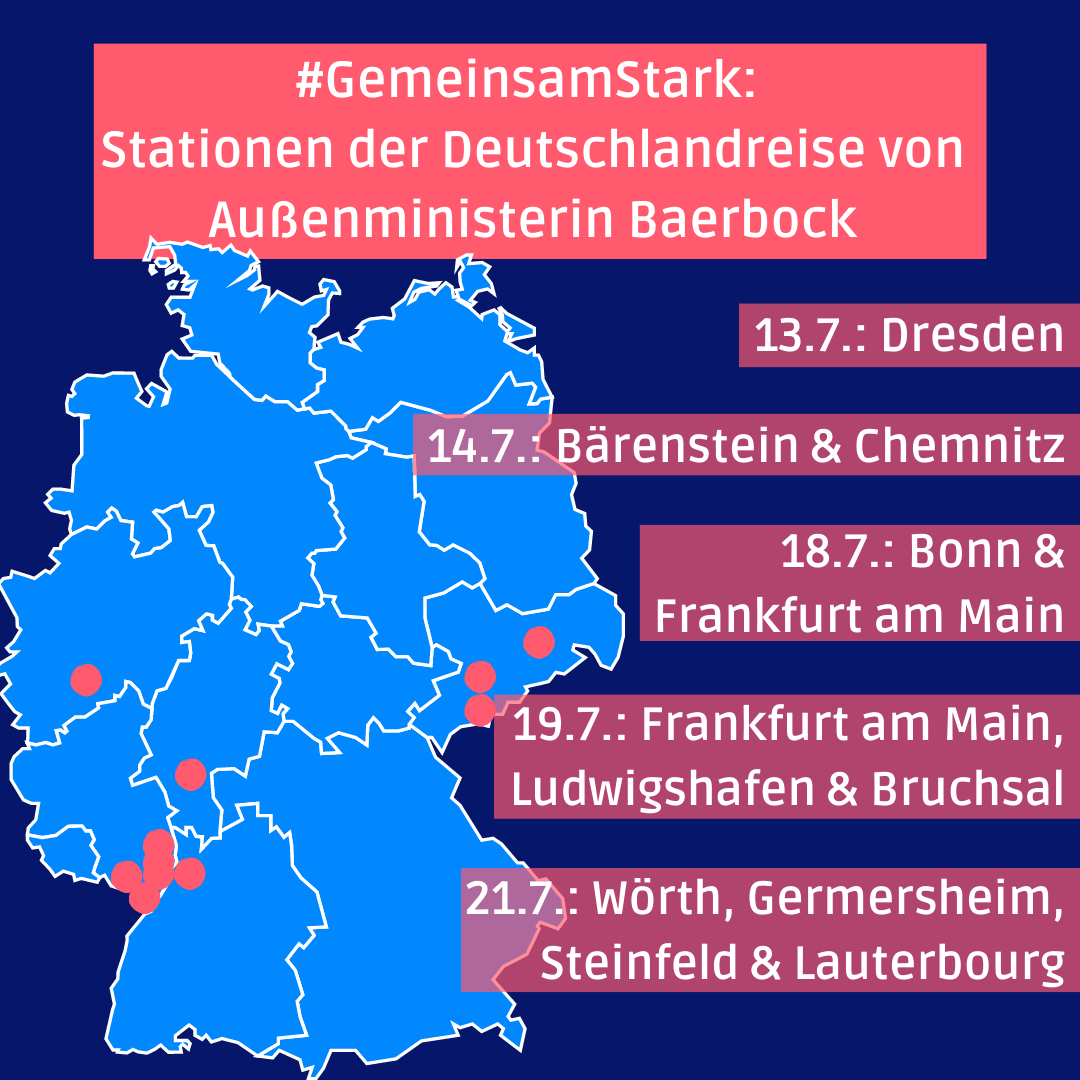

Demokratie macht stark – Außenpolitische Diskussionsreihe in Deutschland

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Weltweit stehen 63 Demokratien heute einer Mehrheit von 74 Autokratien gegenüber. So wenig Demokratie gab es seit 20 Jahren nicht mehr, das hat der Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung kürzlich herausgefunden. Auch in so machen europäischen Mitgliedsland sind Freiheiten teils unter Druck. Und auch unsere Gesellschaften sind durch Desinformation herausgefordert: Polarisierung und Spaltung nehmen zu.

Weltweit stehen 63 Demokratien heute einer Mehrheit von 74 Autokratien gegenüber. So wenig Demokratie gab es seit 20 Jahren nicht mehr, das hat der Transformationsindex der Bertelsmann-Stiftung kürzlich herausgefunden. Auch in so machen europäischen Mitgliedsland sind Freiheiten teils unter Druck. Und auch unsere Gesellschaften sind durch Desinformation herausgefordert: Polarisierung und Spaltung nehmen zu.

In Deutschland schwindet vor diesem Hintergrund bei manchen das Vertrauen in die Regierung und den Staat oder sogar in die Demokratie. Teile der Gesellschaft fühlen sich abgehängt, das belegen unter anderem Studien der Körber-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der internationalen Initiative More in Common. Die Bundesregierung hat sich daher klar das Ziel gesetzt: Staat und Behörden müssen transparenter handeln, ihre Ziele verständlich erläutern, den Austausch suchen und sich der Diskussion stellen. Denn starke Demokratien leben von aktiven und informierten Bürgerinnen und Bürgern und einer Zivilgesellschaft, die sich einbringt. Dabei spielen außenpolitische Debatte eine wichtige Rolle.

Außenpolitische Diskussionsreihe in Deutschland

Wir wollen daher in den kommenden Monaten zu unterschiedlichen Themen in verschiedenen Städten Deutschlands mit den Menschen darüber sprechen, was sie mit Blick auf Außenpolitik und die Lage in der Welt umtreibt, welche Handlungsmöglichkeiten Deutschland in der Welt hat, wer daran mitwirkt und wie wir es umsetzen. Wir wollen Fragen diskutieren, wie: Was hat es mit Sicherheit, Wohlstand und Freiheit zu tun, wenn eine Außenministerin nach Fidschi reist oder warum engagiert sich Deutschland in der NATO? Wofür brauchen wir ein wachsendes Regelwerk an internationalen Verträgen? Engt uns das ein oder eröffnet es im Gegenteil Spielräume?

Dabei wollen wir uns vier Aspekte der Außenpolitik genauer ansehen, die dazu beitragen, unsere Demokratie stärker zu machen.

- Zivilgesellschaftlicher Dialog: Zivilgesellschaft und Medien haben großen Anteil, daran, dass Demokratien gut funktionieren, gerade weil es ihre Aufgabe ist, Politik und Staat auf die Finger zu schauen. Unsere Zivilgesellschaft, aber auch unsere Medien, werden dadurch stärker und besser, dass sie sich weltweit mit anderen vernetzen. Gleichzeitig haben wir großes Interesse daran, andere Demokratien zu stärken und uns nicht nur mit anderen Regierungen, sondern auch gezielt mit anderen Gesellschaften auszutauschen.

- Internationale Beziehungen und regelbasierte Ordnung: Dabei wollen wir genauer darauf eingehen, wie wir – gemeinsam mit unseren Partnern weltweit – Allianzen bilden, um dem Wirken autokratischer Regime entgegenzutreten. Und wie wir zusammen mit anderen weiter an einer internationalen Ordnung arbeiten, deren Regeln für alle gelten.

- Unsere Klimaaußenpolitik, konkret: unser Einsatz gegen die Folgen der Klimakrise und für erneuerbare Energien. Dabei geht es zum einen um die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, aber auch darum, wie wir bei der Versorgung von Energie und Rohstoffen Abhängigkeiten vermeiden. Und warum Klimapolitik etwas mit verlässlichen Bündnissen in der Welt und Vertrauen in die Stimme Deutschlands zu tun hat.

- Unser Kampf gegen Desinformation, der durch neue Technologien wie KI nicht einfacher geworden ist. Dabei wollen wir auch diskutieren, wie wir unsere Informationsnetze am besten schützen und gezielte Falschinformationen bekämpfen können. Dafür braucht es Außenpolitik, denn gerade Technologien wie KI machen nicht vor nationalen Grenzen Halt.

Geplante Veranstaltungen

1. Zivilgesellschaftlicher Dialog

- Bonn, 17. Juni 2024 – Außenministerin Annalena Baerbock beim Global Media Forum der Deutschen Welle mit Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa und ugandischen Journalistin Culton Scovia über Pressefreiheit, soziale Medien und wie wir uns besser gegen gezielte Angriffe und Hass im Netz schützen.

- Hannover, 17. Juni 2024 – Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Nur wer seine Vergangenheit kennt, kann Lehren für die Gegenwart und die Zukunft ziehen: „Das leere Grab“ - Filmvorführung und Gespräch über die Aufarbeitung deutscher Kolonialverbrechen

- Hadamar, 9. Juli 2024 – Anna Lührmann, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Theateraufführung des Vereins „Weilburg erinnert e.V.“ in der Gedenkstätte Hadamar. Der internationale Ort des Gedenkens und der politischen Bildung erinnert an die Verfolgten der nationalsozialistischen „Euthanasie“.

- Nienburg, August 2024 – Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Bürgerdialog: Fragen und Antworten an Staatsministerin Keul zu aktuellen außenpolitischen Themen

- Nürnberg, 20. Oktober 2024 – Anna Lührmann, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Öffentliche Veranstaltung zu 70 Jahre Städtepartnerschaft Nürnberg und Nizza, Gespräche mit Jugendlichen, Bürgerinnen und Vertreterinnen und Vertretern von zivilgesellschaftlichen Organisationen zu Europa und Demokratie

- Heilbronn, Oktober 2024 – Michael Link, Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit: Gemeinsam stark: Zusammenarbeit in Wissenschaft und Bildung für starke Demokratien und starke Märkte – Welche transatlantischen Angebote brauchen wir?

- Stuttgart, Oktober 2024 – Michael Link, Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit: Polarisierung überwinden und gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – welche transatlantischen Lehren ziehen wir für Medien, Kunst und Kultur?

- Liberec, 22./23. November 2024 – Anna Lührmann, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Deutsch-Tschechisches Regionalforum zur gemeinsamen Lösungsfindung für Probleme im deutsch-tschechischen Grenzraum

- Kiel, November 2024 – Luise Amtsberg, Beauftrage der Bundesregierung für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe im Gespräch mit den Partnerstädten von Kiel: Welchen Stellenwert haben die universellen Menschenrechte in unseren Gesellschaften noch?

2. Veranstaltungen zu internationalen Beziehungen und regelbasierter Ordnung

- Juli 2024 – Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt: Deutschland braucht Fachkräfte – wie kommen wir voran?

- September 2024 – Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt: Ukraine – was leistet Deutschland und wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern heute in Deutschland?

- Saarland, 21. Oktober 2024 – Anna Lührmann, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Öffentliche Veranstaltung zum Thema Demokratie anlässlich des Deutsch-Französischen Ausschusses für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

- Hamburg, November 2024 – Manuel Sarrazin, Sondergesandter für die Länder des westlichen Balkans: Deutsche und europäische Geschichtspolitik mit Bezug zum westlichen Balkan

3. Veranstaltungen zu Klimaaußenpolitik

- Mehr Informationen zu Veranstaltungen werden in Kürze veröffentlicht.

4. Veranstaltungen zum Kampf gegen Desinformation

- Herbst 2024 – Robin Wagener, Koordinator der Bundesregierung für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit dem Südkaukasus, der Republik Moldau und Zentralasien: Diskussion zu russischer Einflussnahme und Desinformation

Wie kann ich teilnehmen?

Die Teilnahme wird in Absprache mit lokalen Partnern organisiert. Weitere Informationen ergänzen wir hier in Kürze.

Wer sind die Referentinnen und Referenten?

Zu den Referentinnen und Referenten zählen neben Außenministerin Baerbock die Staatsministerinnen Katja Keul und Anna Lührmann, Staatsminister Tobias Lindner, die Staatssekretärin Jennifer Morgan. Außerdem die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe Luise Amtsberg, der Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans Manuel Sarrazin, der Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit Michael Link, der Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit Dietmar Nietan und der Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit dem südlichen Kaukasus, der Republik Moldau sowie Zentralasien Robin Wagener.

Feuerwurm-Gefahr in Italien: So gefährlich ist das kleine Meerestier

, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise

Sollten Sie im Sommer nach Italien reisen, könnten Sie Feuerwürmern begegnen. Ein Kontakt kann schmerzhaft sein. Aber auch gesundheitsgefährdend? Die wichtigsten Fragen und Antworten...

Solange wie nötig: Deutschlands Unterstützung für die Ukraine

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat unfassbares Leid über Millionen Menschen gebracht. Unmittelbar betroffen sind nicht nur die ukrainischen Soldaten und Soldatinnen, die an der Front ihr Heimatland verteidigen, sondern auch die Zivilbevölkerung, darunter ältere Menschen, Frauen und Kinder. Besonders zu schaffen machen die gezielten Angriffe der russischen Streitkräfte auf zivile Infrastruktur wie Kraftwerke zur Erzeugung von Wärme und Strom. Russland versucht den Menschen in der Ukraine damit die Grundlage zum Überleben zu rauben. Für die Bundesregierung hat konkrete Hilfe für die Versorgung der Ukrainerinnen und Ukrainer daher höchste Priorität.

Seit Kriegsbeginn hat die Bundesregierung mehr als 33,9 Mrd. Euro für bilaterale Unterstützungsleistungen für die Ukraine zur Verfügung gestellt, z.B. für ein umfangreiches Winterhilfsprogramm, Unterstützung für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, für humanitäre Hilfe und Minenräumen.

Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der bilateralen Unterstützungsleistungen finden Sie hier.

Militärische Unterstützungsleistungen für die Ukraine

Die Ukraine muss sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen können. Deutschland unterstützt die Ukraine daher mit Ausrüstungs- und Waffenlieferungen, aus Beständen der Bundeswehr und durch Lieferungen der Industrie, die aus deutschen Haushaltsmitteln finanziert werden. Dabei orientiert sich die Bundesregierung an dem Bedarf der Ukraine und prüft ständig, in welchen Bereichen, beispielsweise in der Flugabwehr, weitere Unterstützungsleistungen möglich sind.

Deutschland ist zudem größter Einzahler in den Refinanzierungsfonds der Europäischen Friedensfazilität (EPF), der mit bislang europaweit 7,1 Mrd. Euro Unterstützungsmaßnahmen von 2022 bis 2026 zur Lieferung militärischer Ausrüstungsgegenstände durch EU-Mitgliedstaaten an die ukrainischen Streitkräfte ermöglicht.

Die aktuelle Übersicht der militärischen Unterstützungsleistungen finden Sie hier.

Präzedenzlose Sanktionen

Solange Russland die Ukraine brutal angreift, muss dies Konsequenzen haben. Deutschland und seine europäischen Partner haben mit massiven und präzedenzlosen Sanktionen reagiert: Abschneiden Russlands von Kapitalmärkten, umfassende Ausfuhrverbote, insbesondere in den Bereichen Hochtechnologie, Industrie und Energie, eine Ölpreisobergrenze für Lieferungen in Drittstaaten, weitreichende Importverbote, u.a. für Kohle, Erdöl, Eisen- und Stahlprodukte sowie Gold und Diamanten aus Russland, harte Maßnahmen gegen den russischen Luftfahrtsektor sowie gezielte Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Putin, Außenminister Lawrow, weitere politische und militärische Entscheidungsträger, Kriegsverbrecher, Propagandisten und das Oligarchen-System, das sie stützt.

Mehr über die bestehenden Sanktionen erfahren Sie hier.

Dokumentation von Kriegsverbrechen

Mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine begeht Russland in der Ukraine auch schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts und massive Menschenrechtsverletzungen, wie Tötung und Folter von Zivilistinnen und Zivilisten. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat umgehend Ermittlungen aufgenommen. Deutschland unterstützt diese Ermittlungen finanziell sowie durch Entsendung von Expertinnen und Experten. Mit ukrainischen Stellen arbeitet die Bundesregierung zudem beispielsweise bei Lieferung von Forensik-Ausrüstung zusammen.

Wiederaufbau

Angesichts der Milliardenschäden, die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine entstanden sind, ist es wichtig, frühzeitig für die Zukunft vorzusorgen. Deswegen plant die Bundesregierung gemeinsam mit der Ukraine sowie unseren Partnern in EU und G7 schon jetzt den Wiederaufbau der Ukraine. Im Dezember 2022 einigten sich die G7-Staaten gemeinsam mit der Ukraine auf die Einrichtung einer internationalen Plattform für die Geberkoordinierung des Wiederaufbaus. Der Wiederaufbau wird eine besondere internationale Kraftanstrengung erfordern, bildet aber gleichzeitig auch eine große Chance, Investitionen in die Zukunft der Ukraine mit der Modernisierung von Staat und Wirtschaft, einer ökologischen Transformation, und nicht zuletzt innerstaatlichen Reformen und dem EU-Beitrittsprozess zu verknüpfen. Auch richtete Deutschland gemeinsam mit der Ukraine die internationale Wiederaufbau-Konferenz „URC24“ am 11.-12.06.2024 in Berlin aus.

Das Auswärtige Amt unterstützt als zweitgrößter Geber humanitäre Partnerorganisationen in der Ukraine und Nachbarländern zur Minderung der hohen humanitären Bedarfe.

Mehr über den Wiederaufbau erfahren Sie hier.

Große Hilfsbereitschaft

Viele Menschen in Deutschland nehmen Anteil an der Situation der Menschen in der Ukraine - auch in der Zivilgesellschaft ist die Hilfsbereitschaft enorm. Das große Spendenaufkommen führt zu einem großen Koordinierungsbedarf für die Hilfsorganisationen. Die Bundesregierung unterstützt deshalb den Appell, statt Sachspenden, wenn immer möglich Geld an etablierte Hilfsorganisationen zu spenden. Spenden sind über die Aktion Deutschland Hilft oder das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe möglich. Mit dem Betreff „Nothilfe Ukraine“ kommen die Gelder den Menschen in der Ukraine zugute.

Informationen über den Bedarf von Geflüchteten vor Ort und zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen in Deutschland finden Sie hier: hier.

Sturmerprobte Partner im Norden und Osten: Außenministerin Baerbock reist zum Ostseerat bei Helsinki

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Die Ostsee ist seit jeher als Lebensader ihrer Anrainer von großer strategischer Bedeutung – zum Austausch, für den Fischfang, aber auch als Zugang zum Atlantik und damit den Handelswegen und Warenströmen der Welt. Zugleich spiegeln sich in ihren blauen Wassern auch immer die Konflikte ihrer Zeit. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Sicherheitslage im Ostseeraum in den vergangenen Jahren fundamental verändert. Aus den ehemals bündnisfreien Staaten Finnland und Schweden sind NATO-Mitglieder geworden. Und mit der Luftraumüberwachung (dem sogenannten Air-Policing) im Baltikum und der Stationierung einer Brigade der Bundeswehr in Litauen übernimmt Deutschland ganz konkrete Verantwortung für die Sicherheit im Ostseeraum.

Umfassende Sicherheit im Ostseeraum

Dieser Wandel spiegelt sich auch im Ostseerat wieder – 1992 auf deutsch-dänische Initiative zur Überwindung der politischen Spaltung in der Region gegründet, wurde er während der deutschen Ostseeratspräsidentschaft 2022/23 neu ausgerichtet: als enger Verbund von Wertepartnern, bei dem umfassende Sicherheit im Ostseeraum im Zentrum steht.

Daran schließt die aktuelle finnische Präsidentschaft an: In Porvoo (ca. 50 km von Helsinki entfernt) geht es zum einen um die gemeinsame Unterstützung der Ukraine. Die Außenministerinnen und Außenminister werden in ihren Beratungen an die gestern und vorgestern in Berlin stattgefundene Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine anknüpfen und noch einmal deutlich machen: Die Ostseeanrainer stehen an der Seite der Ukraine und werden sie weiter mit aller Kraft unterstützen.

Darüber hinaus werden die hybriden Bedrohungen Russlands im Ostseeraum im Zentrum der Beratungen stehen. Russland versucht, die Gesellschaften in der Region durch Einsatz verschiedenster hybrider Mittel wie Desinformation, aber zum Beispiel auch gezielte Instrumentalisierung des Leids von Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu Belarus oder Störung des Luftverkehrs durch Blockieren von GPS-Signalen zu destabilisieren. Dem stellen sich die Staaten des Ostseerats entschlossen entgegen. Dabei spielt auch die Frage, wie Krisenvorsorge und Krisenreaktionsfähigkeiten gestärkt und kritische Infrastruktur geschützt werden können, eine zentrale Rolle.

Mit dem Treffen in Porvoo endet die finnische Ostseeratspräsidentschaft – ab 1.7. übernimmt Estland den Staffelstab.

Deutschland und Irland wollen Zusammenarbeit zu erneuerbaren Energien und Klimadiplomatie stärken

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Irland und Deutschland sind enge Partner in Europa und der Welt. Unsere freundschaftlichen bilateralen Beziehungen spiegeln sich nicht nur im vielfältigen Kulturaustausch, unseren gemeinsamen Werten, sondern auch in erheblichen wirtschaftlichen Kooperationen wider. Deutschland ist der drittgrößte Handelspartner für Irland (der größte innerhalb der EU) und Irland wiederum wichtiger Standort für über 300 dort ansässige deutsche Unternehmen.

Um unsere gute Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, reist Staatssekretär Bagger am 13.06. nach Dublin. Gemeinsam mit seinem irischen Amtskollegen Joe Hackett wird er die dritte Auflage des deutsch-irischen Aktionsplans beschließen. Seit der Annahme des gemeinsamen Aktionsplans 2018 und einer ersten Aktualisierung 2021 hat sich die bilaterale Kooperation zwischen Irland und Deutschland erheblich weiterentwickelt und intensiviert, viele Projekte wurden erfolgreich abgeschlossen.

Der Aktionsplan zur Stärkung der deutsch-irischen Beziehungen wurde im April 2018 durch den damaligen deutschen Außenminister Heiko Maas und den damaligen irischen Außenminister Simon Coveney vereinbart und am 15.11.2018 in Berlin verabschiedet. Das Ziel des gemeinsamen Aktionsplans ist die Intensivierung der bilateralen Beziehung sowie die Zusammenarbeit beider Länder innerhalb der EU sowie in der Außenpolitik.

Das ganze Spektrum der deutsch-irischen Beziehungen

Die Neuauflage des Aktionsplans deckt ein breites Spektrum der bilateralen Zusammenarbeit ab - von Außen- und Sicherheitspolitik, über Finanzen, Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft und Forschung bis hin zu zivilgesellschaftlichem Austausch und der Förderung der deutschen Sprache in Irland. Mit sieben beteiligten deutschen Ressorts ist das Interesse an der Zusammenarbeit mit Irland in der Bundesregierung sehr hoch.

Insbesondere beim Thema erneuerbare Energien wollen wir mit Irland in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten. So gibt es beim Ausbau von Offshore-Windkraft und der Produktion von Grünem Wasserstoff in Irland enormes Potential. Deshalb bauen wir zum Beispiel die Forschungskooperation zu Grünem Wasserstoff zwischen Deutschland und Irland aus. Und auch in der Klimaaußenpolitik wollen Irland und Deutschland in Zukunft noch enger zusammenarbeiten, etwa durch den Ausbau der Freundesgruppe für ambitionierte EU-Klimadiplomatie im Bereich der Klimasicherheit.

Die dritte Fassung des Aktionsplans zur Stärkung der deutsch-irischen Beziehungen stellt die Weichen für eine effektive und enge deutsch-irische Kooperation in den kommenden Jahren auf verschiedenen Ebenen.

Fußball-EM 2024 in Deutschland: Die besten Public-Viewing-Orte von München bis Berlin

, weiterlesen auf DER SPIEGEL - Reise

Ein Sommer des Fußballs! Aber wo sind die besten Orte für Public Viewing? Wohin pilgern Fußballfans? Die besten Feiertipps von München bis Berlin in der Übersicht...

„United in Defence. United in Recovery. Stronger together“ – Gemeinsam für den Wiederaufbau der Ukraine

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Russland führt seit mehr als zwei Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, was zu großem Leid und verheerender Zerstörung der zivilen Infrastruktur führt. Mit Bomben und Drohnen legt Russland Kraftwerke, Baumärkte, Wohnhäuser, Schulen, und Krankenhäuser in Schutt und Asche. Deutschland und viele andere Länder weltweit stehen beim Wiederaufbau des Landes fest an der Seite der Ukraine.

Dazu sagte Außenministerin Baerbock:

Jeden Tag verteidigen ukrainische Männer und Frauen ihr Land gegen brutale russische Angriffe, die sich gezielt gegen die Lebensadern des Landes richten. Ob in den Schützengräben und Kasernen, im Parlament, am Arbeitsplatz oder im Fußballverein: der Mut und die Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer sind beeindruckend. Stein für Stein bauen sie ihr Land trotz des permanenten russischen Raketenbeschusses wieder auf. Die Ukraine verteidigt mit großer Entschlossenheit auch unsere freiheitliche europäische Lebensweise. Wir unterstützen die Ukraine dabei umfassend: wirtschaftlich, humanitär, politisch und mit der Lieferung von dringend benötigten Waffen.

Vernetzung von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Mittelpunkt

Durch die Vernetzung der mehr als 2000 Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen sollen langfristige Vereinbarungen und internationale Initiativen in Bereichen wie der Unternehmensförderung und Fachkräfteausbildung entstehen. Die Konferenz bildet zum Beispiel den Startschuss für eine neue Fachkräfte-Allianz, die „Skills Alliance for Ukraine“, einer internationalen Aktionsplattform für „Green Recovery“ of Ukraine oder eine Allianz für kleine und mittlere Unternehmen. Viele weitere Kooperationsvereinbarungen sollen unterzeichnet werden.

Durch die Vernetzung der mehr als 2000 Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen sollen langfristige Vereinbarungen und internationale Initiativen in Bereichen wie der Unternehmensförderung und Fachkräfteausbildung entstehen. Die Konferenz bildet zum Beispiel den Startschuss für eine neue Fachkräfte-Allianz, die „Skills Alliance for Ukraine“, einer internationalen Aktionsplattform für „Green Recovery“ of Ukraine oder eine Allianz für kleine und mittlere Unternehmen. Viele weitere Kooperationsvereinbarungen sollen unterzeichnet werden.

Eine besonders wichtige Rolle beim Wiederaufbau spielt der Privatsektor. Über 600 ukrainische, deutsche und internationale Unternehmensvertreterinnen und Vertreter aus Sektoren wie Energie, Gesundheit, Logistik und Rüstung sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen und Zivilgesellschaft werden ihre Arbeit während der Veranstaltung auf dem „Recovery Forum“ präsentieren. Erstmals stehen auch der soziale und gesellschaftliche Wiederaufbau – also Themen wie Ausbildung, Gesundheit und Teilhabe – sowie der Wiederaufbau von Gemeinden und Regionen im Fokus einer Ukraine-Wiederaufbaukonferenz.

Zukunft der Ukraine in der EU

Damit der EU-Beitritt der Ukraine bald gelingt, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf den damit verbundenen notwendigen Reformen in der Ukraine. In rund 30 Panels diskutieren die Teilnehmenden diese vielfältigen Themen unter dem Motto „United in Defence. United in Recovery. Stronger together“.

Dazu unterstrich die Außenministerin:

„Wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit die Ukraine schon bald mit uns am Tisch unserer Europäischen Union sitzt. Denn neben unserer militärischen Unterstützung ist das der beste Schutz. Mit der Wiederaufbaukonferenz wollen wir der Ukraine gemeinsam mit vielen Partnern aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen auf ihrem Weg der Reform und des Wiederaufbaus mit aller Kraft unter die Arme greifen. Unsere gemeinsame Botschaft ist klar: Wir stehen fest zusammen und unterstützen die Ukraine mit aller Kraft - so lange sie uns braucht. Für eine Ukraine in Frieden und Freiheit, innerhalb unserer Europäischen Union.“

Die Berliner Wiederaufbau-Konferenz ist die dritte Wiederaufbau-Konferenz seit Beginn des vollumfänglichen russischen Angriffs auf die Ukraine 2022. Im Juli 2022 einigten sich die Teilnehmenden in Lugano auf die Grundprinzipien für den Wiederaufbau. Diese legen fest, dass der Wiederaufbau reformorientiert, transparent, demokratisch und nachhaltig gestaltet werden soll. Auf der Ukraine Recovery Conference in London 2023 lag der Fokus auf der Mobilisierung der Privatwirtschaft. 2025 wird Italien die Konferenz gemeinsam mit der Ukraine ausrichten.

Unter den mehr als 2.000 Teilnehmenden sind ungefähr zu je ein Drittel Regierungen und internationale Organisationen, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft sowie Kommunen und Regionen vertreten. Die Ukraine und Deutschland richten die Konferenz gemeinsam aus. Gastgeber sind Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben die Konferenz gemeinsam vorbereitet.

Das Programm der Konferenz und der Live-Stream zur Konferenz gibt es hier: www.urc-international.com.

Fussballbotschafter auf Tour

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Um Lust auf dieses “Heimspiel für Europa” zu machen und in den Teilnehmerländern für unsere europäische Fußballbegeisterung und einen modernen Blick auf Deutschland zu werben, hat das Auswärtige Amt in den vergangenen Monaten Fußball-Botschafter nach ganz Europa entsandt. Von Lissabon bis Belgrad, von Edinburgh nach Istanbul führt die Reiseroute. Mit dabei: Steffi Jones, Arne Friedrich, Thomas Hitzlsperger, Gerald Asamoah, Bibiana Steinhaus-Webb und Jimmy Hartwig. Ihre Botschaft ist so einfach wie eindrücklich: "Beim Fußball ist jeder willkommmen!". Ihr Programm: so bunt und vielfältig wie die Turnierteilnehmer selbst: Vom Straßenfußballprojekt in Portugal über ein Turnier mit der Amputiertennationalmannschaft der Ukraine bis zum Torwandschießen in Paris und Tirana. Die Fußballbotschafter werben dabei nicht nur für das Gastgeberland Deutschland und die Schwerpunktthemen Vielfalt und Inklusion, Solidarität, Good Governance, Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden, sondern sie tragen auch die Begeisterung für Sport und das Fussballfieber aus den Teilnehmerländern zurück nach Deutschland.

Der Startschuss für die Europameisterschaft fällt am 14. Juni 2024 in München und das Finale findet genau einen Monat später, am 14. Juli, im Berliner Olympiastadion statt. Auch einige der Amtskolleginnen und -kollegen von Außenministerin Baerbock werden zu Spielen zu Gast sein...

Fußballbotschafter auf Tour

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Um Lust auf dieses “Heimspiel für Europa” zu machen und in den Teilnehmerländern für unsere europäische Fußballbegeisterung und einen modernen Blick auf Deutschland zu werben, hat das Auswärtige Amt in den vergangenen Monaten Fußball-Botschafter nach ganz Europa entsandt. Von Lissabon bis Belgrad, von Edinburgh nach Istanbul führt die Reiseroute. Mit dabei: Steffi Jones, Arne Friedrich, Thomas Hitzlsperger, Gerald Asamoah, Bibiana Steinhaus-Webb und Jimmy Hartwig. Ihre Botschaft ist so einfach wie eindrücklich: "Beim Fußball ist jeder willkommen!". Ihr Programm: so bunt und vielfältig wie die Turnierteilnehmer selbst: Vom Straßenfußballprojekt in Portugal über ein Turnier mit der Amputiertennationalmannschaft der Ukraine bis zum Torwandschießen in Paris und Tirana. Die Fußballbotschafter werben dabei nicht nur für das Gastgeberland Deutschland und die Schwerpunktthemen Vielfalt und Inklusion, Solidarität, Good Governance, Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden, sondern sie tragen auch die Begeisterung für Sport und das Fußballfieber aus den Teilnehmerländern zurück nach Deutschland.

Der Startschuss für die Europameisterschaft fällt am 14. Juni 2024 in München und das Finale findet genau einen Monat später, am 14. Juli, im Berliner Olympiastadion statt. Auch einige der Amtskolleginnen und -kollegen von Außenministerin Baerbock werden zu Spielen zu Gast sein...

Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Dazu hat das Auswärtige Amt die Arbeiten eines internationalen Forschungsteams unterstützt. Gemeinsam haben sie die Rolle des Auswärtigen Amts betrachtet, dessen damalige Kolonialabteilung in den Jahren 1890 bis 1907 unmittelbar zuständig für die deutsche Kolonialherrschaft in Afrika, Asien und Ozeanien war. Aus ihr ging 1907 das Reichskolonialamt hervor. Die Untersuchung der deutschen Kolonialpolitik sowie die Folgen für die Außenpolitik der anschließenden Jahrzehnte ist nun im Sammelband „Das Auswärtige Amt und die Kolonien. Geschichte, Erinnerung, Erbe.“ veröffentlicht worden.

Die Forschenden stellen klar: Das Auswärtige Amt trägt als Institution eine Mitverantwortung für Gewalt und Verbrechen in den deutschen Kolonien.

Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Aber wir können unsere Geschichte im Lichte unserer heutigen Kenntnisse reflektieren – und gemeinsam mit unseren Partnern Lehren für die Gegenwart und für unsere Zukunft ziehen.

- Außenministerin Annalena Baerbock bei der Vorstellung des Sammelbandes „Das Auswärtige Amt und die Kolonien. Geschichte, Erinnerung, Erbe.“ am 06. Juni 2024

Aufarbeitung im Dialog

Zur Überwindung kolonialer Kontinuitäten ist es wichtig, miteinander zu sprechen und einander zuzuhören, auch, um nicht-eurozentrische Perspektiven zu gewinnen. Dieser Dialog muss in jedem Kontext neu bestimmt werden und braucht unterschiedlich viel Raum und Zeit, denn auch die kolonialen Erfahrungen sind in den verschiedenen Gesellschaften und Bevölkerungsgruppen unterschiedlich.

Zur Überwindung kolonialer Kontinuitäten ist es wichtig, miteinander zu sprechen und einander zuzuhören, auch, um nicht-eurozentrische Perspektiven zu gewinnen. Dieser Dialog muss in jedem Kontext neu bestimmt werden und braucht unterschiedlich viel Raum und Zeit, denn auch die kolonialen Erfahrungen sind in den verschiedenen Gesellschaften und Bevölkerungsgruppen unterschiedlich.

Der Dialog mit Ländern, die von deutschem kolonialem Handeln betroffen waren, befindet sich in vielen Fällen erst am Anfang. Diese Prozesse können nur gemeinsam gestaltet werden. Sie umfassen sowohl betroffene Zivilgesellschaften als auch Vertreter*innen aus Diaspora und Wissenschaft sowie staatliche Partner*innen.

Zu einem ehrlichen und offenen Umgang mit der Vergangenheit gehört, begangenes Unrecht zu benennen und anzuerkennen: Während seiner Reise nach Tansania im November 2023 hat Bundespräsident Steinmeier um Verzeihung für deutsche Kolonialverbrechen im ehemaligen „Deutsch-Ostafrika“ gebeten. Staatsministerin Katja Keul hat diese Bitte um Verzeihung auf ihrer Reise nach Tansania im März 2024 anlässlich einer Gedenkveranstaltung in Moschi bekräftigt. Sie hat zudem im November 2022 bei einer Rede in Douala die Hinrichtungen von König Rudolf Douala Manga Bell und Adolf Ngoso Din in der damaligen deutschen Kolonie „Kamerun“ als koloniales Unrecht benannt. Die im Jahr 2021 paraphierte Gemeinsame Erklärung ist ein wichtiges Element auf dem Weg zur Aussöhnung mit Namibia nach den im damaligen „Deutsch-Südwestafrika“ begangenen Gräueltaten, die in dem Völkermord an den Herero und Nama mündeten. Bundespräsident Steinmeier hat bei seiner Rede anlässlich des Staatsbegräbnisses für den ehemaligen namibischen Staatspräsidenten Hage Geingob im Februar 2024 deutlich gemacht, dass Deutschland der historischen Aufarbeitung dieser Verbrechen verpflichtet bleibt.

Zahlreiche Akteure auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene engagieren sich in der Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit.

In folgenden Bereichen ist das Auswärtige Amt aktiv:

- Das Auswärtige Amt unterstützt Rückgaben von menschlichen Überresten und Kulturgütern aus kolonialem Kontext. Prominentes Beispiel ist die Rückgabe der Benin Bronzen an Nigeria. Die Rückgaben selbst erfolgen zumeist durch Länder und Kommunen als Träger der Sammlungen. Die Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten dient als erste Anlaufstelle für alle Fragen zu Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland.

- Das Auswärtige Amt und die Auslandsvertretungen in ehemaligen Kolonialgebieten stellen Informationen über Geschichte und Erbe der Kolonialzeit bereit, fördern Ausstellungen und Kulturveranstaltungen und ermöglichen Austauschprogramme für Kulturschaffende oder zivilgesellschaftliche Initiativen für Aufklärung und gemeinsame Aufarbeitung. So fördern wir Zusammenarbeit und Austausch zwischen Menschen.

- Das Auswärtige Amt fördert unabhängige wissenschaftliche Forschung zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit. Einen wichtigen Beitrag zu einem Ausbau von Forschungspartnerschaften und einer kritischen Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit leistet dabei seit 2022 das vom Auswärtigen Amt finanzierte und vom DAAD koordinierte Forschungsstipendienprogramm German Colonial Rule - Scholarship Programme for Cooperative Research, in dem Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus Burundi, Kamerun, Namibia, Ruanda, Tansania und von den Philippinen zur Rolle des Auswärtigen Amtes und anderer deutscher Behörden während der deutschen Kolonialzeit forschen. Das kooperative Stipendienprogramm fördert gezielt Perspektiven auf die Kolonialvergangenheit aus den Gesellschaften ehemaliger Kolonien.

- Auch über Projekte zum Kulturerhalt wird die Kolonialvergangenheit thematisiert und Menschen in den jeweiligen Ländern sowie der deutschen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. ]

- Als Teil einer selbstkritischen Aufarbeitung der eigenen Rolle wird das Auswärtige Amt auch die Aus- und Fortbildung seiner Diplomatinnen und Diplomaten zum Thema koloniale Vergangenheit Deutschlands ausbauen.

Weiterführende Informationen

- Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist zuständig für die Förderung von Provenienzforschung und Digitalisierung von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten sowie für die Schaffung eines Lern- und Erinnerungsortes.

- Rede von Außenministerin Baerbock anlässlich der Vorstellung des Buches „Das Auswärtige Amt und die Kolonien“

- Rede von Außenministerin Annalena Baerbock anlässlich der Übergabe der Benin-Bronzen

- Rede von Außenministerin Annalena Baerbock zu Klima und Sicherheit in Palau

- Rede von Staatsministerin Katja Keul anlässlich der Gedenkveranstaltung in Moschi, Tansania

- Rede von Staatsministerin Katja Keul zur Rehabilitierung von Rudolf Manga Bell in Kamerun

- Speech by Minister of State Katja Keul at the conference “New Perspectives on German Colonial Rule - A Scholarship Programme for Cooperative Research”

- Bundespräsident Steinmeier in Tansania

- Rede von Bundespräsident Steinmeier anlässlich des Staatsbegräbnisses für Präsident Hage G. Geingob am 24.02.2024

Endspurt zum NATO-Gipfel in Washington: Informelles Treffen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister in Prag

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Tschechien ist nach Berlin und Oslo erst der dritte Gastgeber dieses neuen Formats mit informellem Charakter. Die Ministerinnen und Minister treffen sich hier in einem sehr kleinen, vertraulichen Rahmen. Anstelle eines vorstrukturierten Ablaufs ist ein offenerer, direkterer und interaktiverer Austausch geplant – ohne vorher festgelegtes Drehbuch. Das heißt ganz konkret: Die Ministerinnen und Minister sitzen alleine im Raum, ohne ihre Beraterinnen und Berater. Es werden keine vorbereiteten Statements verlesen, sondern miteinander diskutiert und gerungen, es geht um eine echte Debatte.

Schwerpunkt der Arbeitssitzung: Unterstützung der NATO für die Ukraine

Den inhaltlichen Schwerpunkt der Diskussionen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister bildet die Vorbereitung des Gipfeltreffens in Washington Mitte Juli. Zudem wird es darum gehen, wie die Ukraine weiter in ihrer Verteidigung und ihrem Kampf für den Frieden gegen den seit mehr als 800 Tagen andauernden russischen Angriffskrieg unterstützt werden kann. Im letzten Jahr haben die Alliierten gemeinsam mit der Ukraine den NATO-Ukraine-Rat ins Leben gerufen und die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben. Jetzt geht es darum, konkrete Schritte zu gehen, um die Rolle der NATO bei der Unterstützung der Ukraine und beim Aufbau einer widerstandsfähigen ukrainischen Armee weiter zu stärken.

Besonders wichtig ist, dass die Ukraine jetzt die so dringend benötigte Luftabwehr erhält. In diesem Zusammenhang ist auch die globale Initiative für mehr Luftverteidigung zu sehen, die Außenministerin Baerbock zusammen mit Verteidigungsminister Pistorius gestartet hat. Inzwischen ist fast eine Milliarde Euro zur zusätzlichen Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung zusammengekommen. Bei dem Treffen wird es auch darum gehen, bei den Allierten für rasche weitere Unterstützung der ukrainischen Luftabwehr zu werben.

Deutschland bei Verteidigungsausgaben vorne dabei

Die NATO ist das entscheidende Fundament für die euroatlantische Sicherheit. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Nachbarschaft, wollen wir daher den europäischen Pfeiler der NATO stärken. In diesem Jahr erreicht Deutschland erstmals gemeinsam mit weiteren 19 Alliierten das 2%-Ziel der NATO.

Nahost, Georgien und die Lage in der Ukraine stehen im Fokus des Mai-Außenrats in Brüssel

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Wie können wir den humanitären Zugang nach Gaza verbessern? Wie kann der Druck auf die Hamas – gemeinsam mit den arabischen Partnern – erhöht werden, damit die israelischen Geiseln, die seit mehr als einem halben Jahr in den Fängen der Hamas ausharren, freikommen? Das sind nur zwei der Fragen, welche die Außenministerinnen und Außenminister zur Lage im Nahen Osten heute erneut beschäftigen wird. Dass sich diese Fragen seit Monaten ähneln, zeigt, wie schwierig die Situation vor Ort ist, aber auch wie dringend nötig Fortschritte sind. Ein großes Problem stellt die immer schlechtere Gesundheitsversorgung in Gaza dar, es droht unter anderem eine Verbreitung von Cholera und Hepatitis Infektionen.

Ein nachhaltiger Frieden in der Region hat nur im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung eine Chance, die auch in der Region mitgetragen werden muss. Die EU27 werden sich daher heute auch mit ihren Amtskollegen aus fünf arabischen Staaten (Saudi-Arabien, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate Ägypten & Katar) sowie der Arabischen Liga beraten.

An der Seite der Menschen in Georgien

Die Menschen in Georgien wollen in die EU – das bringen sie immer wieder auf beeindruckende Art und Weise zum Ausdruck. So wie in den vergangenen Tagen und Wochen mit ihren Protesten gegen die Pläne der Regierung, mit dem sogenannten "Transparenzgesetz" nach russischem Vorbild gegen die Zivilgesellschaft vorzugehen. Schon 2023 brachte der Druck der Straße die georgische Regierung dazu – vorübergehend wie sich nun herausstellt – von ihren Plänen Abstand zu nehmen.

Würde das Gesetz umgesetzt werden, hätte es erhebliche negative Auswirkungen für die Freiheit der Meinungsäußerung, der Unverletzlichkeit der Privatsphäre und würde Diskriminierungsverbote aushebeln. Laut der Venedig Kommission widerspricht das Gesetz der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) – die Außenministerinnen und Außenminister werden darüber beraten, was dies für die EU-Beitrittsperspektive Georgiens bedeutet und wie den Menschen vor Ort der Rücken gestärkt werden kann.

Nach dem Veto der Präsidentin steht die Regierung Georgiens an einem Scheideweg.

Lage in der Ukraine & russische Provokationen im Ostseeraum

Die Ukraine braucht dringend eine stärkere Luftverteidigung – dies wurde beim Besuch von Außenministerin Baerbock in Kyjiw letzte Woche noch einmal deutlich, denn Putin bombardiert ohne Unterlass die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung. Er zielt damit direkt auf die Lebensadern der Gesellschaft. Deutschland ist mit einer neuen Beschaffungsinitiative vorangegangen. Die EU27 beraten heute über weitere Schritte, auch ein Austausch mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba ist geplant.

Daneben steht die Sicherheitslage im Ostseeraum auf der Agenda der Außenministerinnen und Außenminister. Mit der Entfernung von Bojen im russisch-estnischen Grenzfluss Narva zündelt Russland zum wiederholten Male an den Grenzen zur Europäischen Union. Diese Provokationen sind inakzeptabel. Außenministerin Baerbock hat hierzu bereits vergangenen Woche deutlich gemacht: wir stehen fest an der Seite unserer baltischen und finnischen Partner.

Der „Rat für Auswärtige Angelegenheiten" (RfAB) ist zuständig für das außenpolitische Handeln der EU, was die Bereiche der Außen‑, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, den Handel, die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe umfasst. Er hat vor allem die Aufgabe, gemeinsam mit der Europäischen Kommission und unter Einbindung des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, ein einheitliches und koordiniertes außenpolitisches Handeln der EU sicherzustellen. Der RfAB tagt in der Regel einmal im Monat.

75 Jahre Grundgesetz- Ein Fest für die Demokratie

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

Seit dem 23. Mai 1949 regelt das Grundgesetz unser Zusammenleben. 75 Jahre Freiheit, Frieden und Demokratie in Deutschland – eine Erfolgsgeschichte. Aber sie ist keine Selbstverständlichkeit. Daher wollen wir gemeinsam das Grundgesetz feiern!

Die Feierlichkeiten beginnen bereits am 23. Mai 2024 mit einem Staatsakt in Berlin. Im Anschluss findet vom 24. bis zum 26. Mai 2024 ein Demokratiefest mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind.

Drei Tage, vier Bühnen und unzählige Highlights

Neben den Bundesländern, der UEFA Euro 2024 und vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen beteiligen sich der Bundespräsident, Bundestag und Bundesrat, der Bundeskanzler, das Bundesverfassungsgericht und die Bundesministerien und das Presse-und Informationsamt der Bundesregierung mit Ständen und Beiträgen..

Auch das Auswärtige Amt ist beim Demokratiefest vertreten: Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Pavillon direkt gegenüber des Dialogforums. Dort können Sie mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen und sich zur deutschen Außenpolitik informieren. Besonderes Highlight sind drei Dialogveranstaltungen:

- Am Sonntag, den 26.05.2024, laden wir Sie ein, mit Außenministerin Annalena Baerbock zum Thema „Stürmische Zeiten – wie Außenpolitik für die Sicherheit unserer Demokratie sorgt* zu diskutieren. Los geht’s um 14:30 Uhr im Tipi am Kanzleramt.

- Europa-Staatsministerin Anna Lührmann wird am Sonntag, den 26.05.2024, von 11:30 bis 12:30 Uhr auf der Aktionsfläche „Dialog und Diskurs“ im Spreebogenpark) zu europäischen Themen Rede und Antwort stehen.

- Und allen, die mehr zum Thema Feministische Außenpolitik erfahren möchten, empfehlen wir das Gesprächsformat „Warum feministische Außenpolitik allen in einer Gesellschaft dient“ am Samstag, den 25.05.2024, von 17:30 bis 18:30 Uhr auf der Aktionsfläche „Dialog und Diskurs“ im Spreebogenpark.

Bitte beachten Sie, dass die Plätze bei den Bürgerdialogen begrenzt sind und Einlasskontrollen stattfinden können. Alle Informationen zum Demokratiefest und den vollständigen Veranstaltungskalender finden Sie auf der Website der Bundesregierung:

Gemeinsam für Europa – Außenministerin Baerbock empfängt ihren französischen und polnischen Amtskollegen zum Weimarer Dreieck

, weiterlesen auf Auswärtiges Amt

„Wer nichts waget, der darf nichts hoffen“ – sagt der Wachmeister in einem Drama der Weimarer Klassik, und könnte damit fast genauso gut ein Motto der europäischen Gemeinschaft ausgerufen haben. Frankreich, Deutschland und Polen sind die Triebfedern im Herzen der EU. Außenministerin Baerbock empfängt daher heute ihre französischen und polnischen Amtskollegen Stéphane Séjourné und Radosław Sikorski zu einem Treffen des Weimarer Dreiecks. Weimar war vor fast 33 Jahren auch namensgebend für das trilaterale Dialogformat, in dem sich Frankreich, Deutschland und Polen seither regelmäßig abstimmen.

In Weimar stehen die aktuellen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen auf der Agenda von Außenministerin Baerbock und ihren beiden Amtskollegen. Das Weimarer Dreieck steht geschlossen an der Seite der Ukraine. Auch um die Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa und die gemeinsame Unterstützung der Ukraine wird es in den Gesprächen gehen. Bei allem im Fokus: die Weiterentwicklung der EU und die Stärkung ihrer Handlungsfähigkeit.

Weimar – eine Stadt erzählt europäische Geschichte

Am 28. August 1991 trafen sich die damaligen Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Polens erstmals in Weimar und hoben das Format aus der Taufe, das seitdem im dreigliedrigen Schulterschluss die Grundinteressen Europas stärkt.

Auch wenn Weimar keine Weltstadt ist, ist der Geburtsort des Weimarer Dreiecks keineswegs ein Zufall. Wenige Orte verkörpern so sehr die dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte - und gleichzeitig den Aufbruch auf unserem Kontinent. Von Weimar aus traten Ideen ihren Weg an, um Europa zu verändern. Bekanntermaßen waren hier nicht nur Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller am Werk. Weimar ist auch mit seiner Bauhaus-Universität ein Ort, an dem immer wieder neuen Formen der Gestaltung gefunden wurden. Und das auch politisch: 1919 traf sich hier die Nationalversammlung und erarbeitete Deutschlands erste demokratische Verfassung – die Geburtsstunde der Weimarer Republik.

12 Jahre später hielt Hitlers NSDAP nach ihrer Neugründung ihren ersten Parteitag in Weimar ab, vor der Haustür der Stadt ließen die Nationalsozialisten später eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden errichten und ermordeten zehntausende Menschen. Das KZ Buchenwald bei Weimar wurde zum Synonym für die nationalsozialistischen Verbrechen. In der DDR wurde die Stadt zu einem wichtigen Standort sowjetischer Streitkräfte und seine Bürgerinnen und Bürger schließlich Teil der Friedlichen Revolution.

Gemeinsam stark für ein geeintes Europa